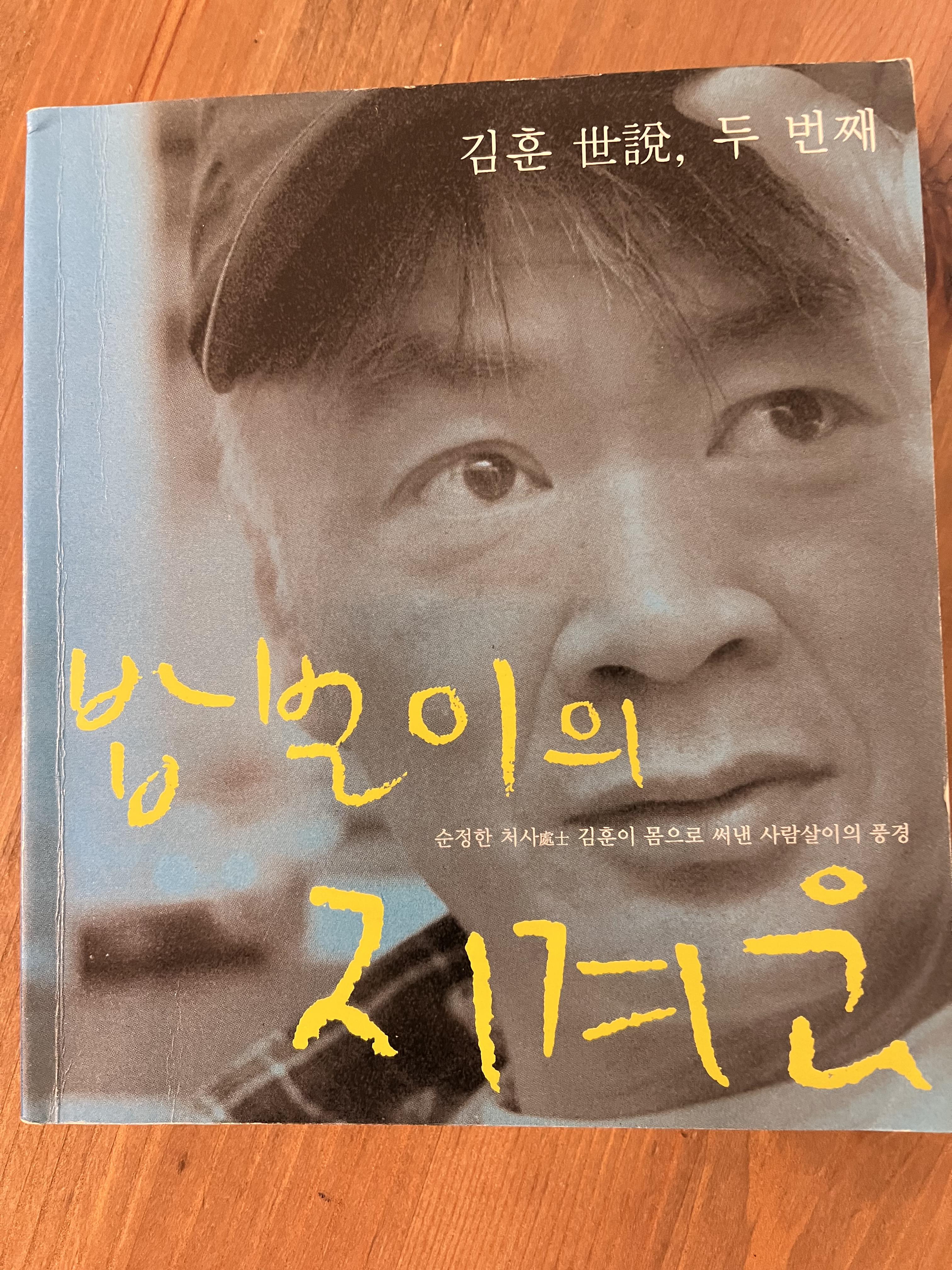

‘김훈 世說’이라는 부제를 달고 있는 ‘밥벌이의 지겨움’은 그가 여러 매체에 발표했던 칼럼과 에세이를 묶은 산문집이다. 2003년에 출간되었으니, 20년이나 된 책이다.

30년 기자생활을 한 베테랑답게 현장에서 보고 들은 것들이 곳곳에 스며 있다. 나는 이 책을 읽으며 마치 타임머신을 타고 20년 전 한국으로 돌아간 듯한 착각 속에 빠졌다.

“모든 밥에는 낚싯바늘이 들어 있다. 밥을 삼킬 때 우리는 낚싯바늘을 함께 삼킨다. 그래서 아가미가 꿰어져서 밥 쪽으로 끌려간다. 저쪽 물가에 낚싯대를 들고 앉아서 나를 건져 올리는 자는 대체 누구인가. 그 자가 바로 나다.” (밥벌이의 지겨움)

윗사람에게 잘 보여 남들보다 빨리 위로 올라가려고 애쓰던 30여 년 직장생활이 생각났다. 그때는 그것이 전부라고 생각했었다. 결국은 아이들과 함께 할 시간, 내 삶을 몇 푼의 봉급인상, 직함과 맞바꾸며 살았던 시절이다. 누가 시킨 것도 아니고, 강요한 것도 아니다. 나 스스로 끌려갔던 낚싯바늘이다.

지금은 조금 달라졌을지 모르지만, 20여 년 전 한국에서는 40-50대 남자들이 같은 또래의 여자들보다 3배나 더 많이 죽었다고 한다. 남자의 71.6%는 아내가 살아 있는 상태에서 사망하고, 여자들은 68.1%가 남편을 먼저 보내고 살다가 사망했다. (남자도 오래 살고 싶다)

그는 이글에서 “마누라보다 오래 살아서, 내 마누라가 죽을 때 마누라를 이 세상의 가장자리까지 배웅해 주고 싶다.”라고 했다. 배우자보다 먼저 죽는 것은 남는 사람에게는 미안한 일이지만, 떠나는 사람의 입장에서는 행복한 일이 아닌가 싶다. 아내의 따스한 손을 잡고 죽을 수 있으니 얼마나 다행스러운 일인가.

봄이 되어 그는 꽃모종을 사러 농협 매장에 갔다. 버려진 들판에 피어 아무도 거들떠보지 않던 야생화가 한 포기에 5천 원, 수입종이나 개량종은 2천 원에 팔린다. 아파트에서는 흙을 구할 수 없어 흙 한 줌을 구하려면 차를 몰고 멀리 교외로 나가야 한다. 마침 매장 안 대형 TV에서 뉴스특보가 나온다. 미군들이 중화기를 앞세우고 바그다드로 진격해 들어가는 모습이다. (꽃은 여전히 아름다운데)

요즘 한국에는 동네와 아파트 단지마다 꽃길과 꽃동산이 있다. TV에서 나오는 뉴스특보도 크게 달라진 것은 없다. 장소만 달라졌을 뿐, 우크라이나에서는 1년이 넘게 전쟁이 벌어지고 있고, 미국에서는 연일 대형 총기사고가 벌어진다.

“대통령을 하겠다는 사람들이 너도나도 서민 흉내를 내고” 다니는 선거가 등장한다. 선거 때가 되면 서민은 갑자기 성골 대접을 받는다. 후보들은 쓰레기 하치장에 가서 썩은 음식물 찌꺼기를 뒤적거리는 시늉을 하고, 재래시장 생선가게에 가서 비린내 나는 생선을 맨손으로 주물러 보이기도 한다. (서민)

20년이 지났지만 선거철 풍경은 변한 것이 없다.

“황사바람 부는 거리에서 전경들이 점심을 먹는다.” 땅바닥에 주저앉아 먹기도 하고, 닭장차 옆에 비닐로 포장을 치고 그 안에 들어가 먹기도 한다. 시위군중도 밥을 먹는다. 준비해 온 도시락이나 배달시킨 자장면을 먹는다. “밥은 누구나 먹어야 하는 것이지만, 제 목구멍으로 넘어가는 밥만이 각자의 고픈 배를 채워줄 수가 있다. 밥은 개별적이면서도 보편적이다.” (밥에 대한 단상)

더 보탤 말이 없다.