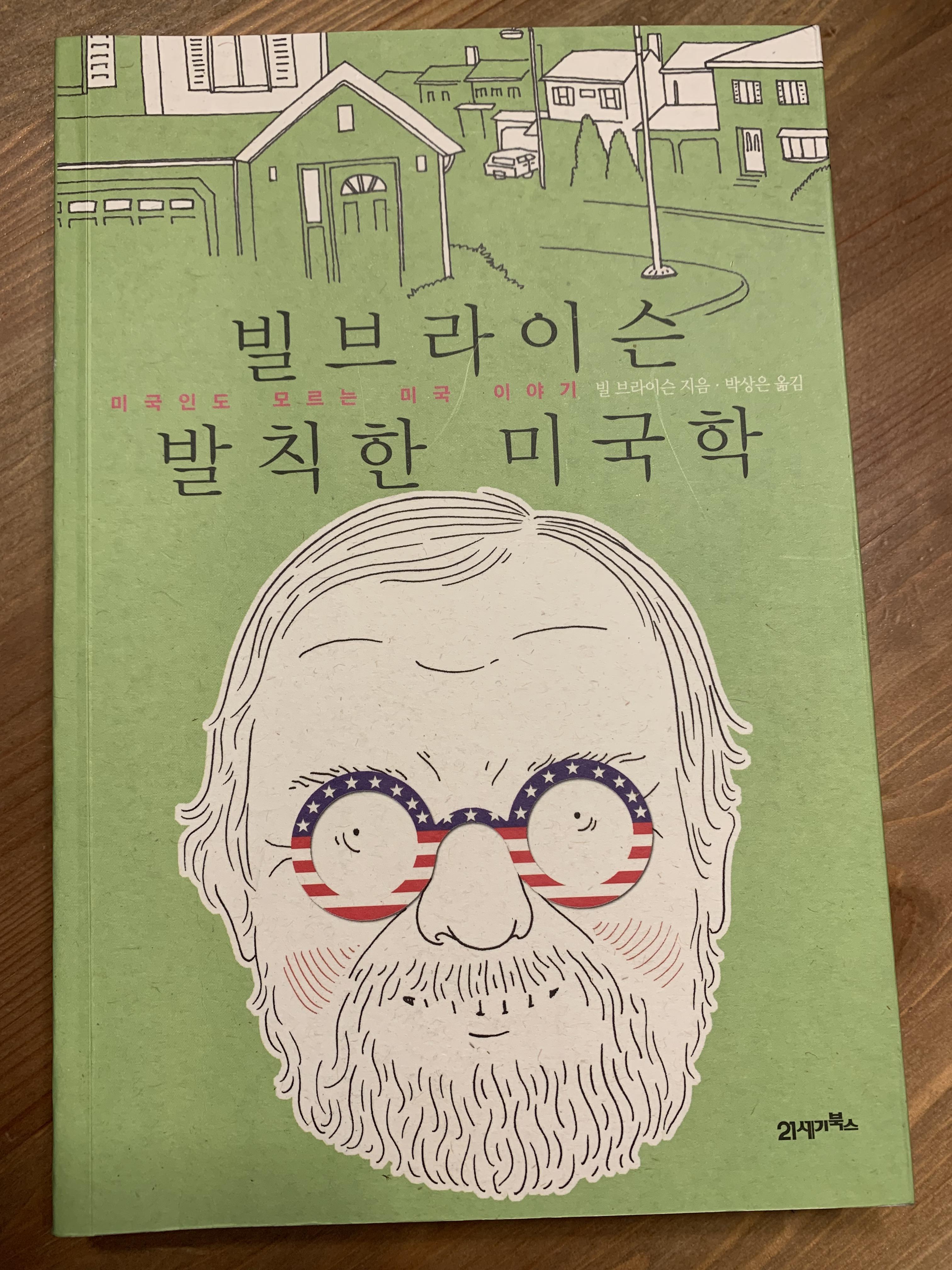

빌 브라이슨의 칼럼집 ‘발칙한 미국학’은 번역/출판을 하며 붙인 제목인 모양인데, 책 내용과는 다소 차이가 있는 제목이 아닌가 싶다. 원어판의 제목은 ‘I am A Stanger Here Myself’다. 20년 넘은 영국 생활을 청산하고 영국인 아내, 영국에서 낳은 아이들과 함께 미국에 돌아온 빌 브라이슨이 영국 신문 ‘메일 온 선데이’의 부록인 ‘나이트 앤 데이’에 연재했던 칼럼을 모은 책이다.

20여 년 만에 귀국한 그는 그동안 변한 고국의 모습이 낯설게 느껴지기도 하고, 당황스럽기도 하다. 영어권이지만 같은 물건을 두고도 영국과 미국은 전혀 다른 이름으로 부르기도 한다. 제도와 정서도 다르다. 그가 미국에 와서 보고 경험한 것들을 영국의 독자들에게 전하는 내용이다.

생각해 보니 나도 이제 미국에 산지 40년이 넘었다. 한국에서 산 세월보다는 미국에서 산 시간이 더 길다. 만약 지금 한국에 나가서 살게 된다면, 나도 빌 브라이슨과 비슷한 경험을 하게 되지 않을까 싶기도 하다. 도시가 변한 것은 물론, 말과 음식도 많이 변했을 것이며, 법과 제도, 사람들의 정서 또한 많이 변했으리라. 한국 사람이지만 마치 외국인처럼 한동안 헤매게 될 것이다.

유머 있는 이야기를 다른 나라 말로 번역하면 그 맛과 재미가 떨어진다. 이 책에서도 그런 부분들이 있다. 미국에 살아보지 않은 사람들이라면 다소 과장되거나 지루하게 느껴질 수 있는 부분도 있다. 하지만 전체적으로는 매우 재미있는 책이다. 빌 브라이슨은 정말 재미있게 글을 쓴다. 그가 쓴 책이라면 제목과 상관없이 무조건 읽어보라고 권하고 싶다.

그는 뉴햄프셔 주의 작은 마을에 정착하게 된다. 그 마을에서는 차나 집의 문을 잠그지 않으며, 500달러짜리 고급 자전거를 길가에 자물쇠 없이 세워 놓아도 아무도 가져가지 않는다. 그 이유는 물건을 훔쳐가도 장물을 내다 팔 시장이 없기 때문이다. (92 페이지)

대도시에서는 있을 수 없는 이야기다. 나는 몇 년 전 집 앞 드라이브웨이에 차를 세워두며 문을 잠그지 않았는데, 밤새 누군가 차 문을 열고 충전기와 코드 등 변변치 않은 몇 가지 물건을 집어가는 일이 있었다. 이제는 항상 차 문을 잠가 둔다.

흔히들 미국을 이민자의 나라라고 하지만 미국은 선진국 중 이민자의 비율이 낮은 편에 속하는 나라다. 미국은 인구 중 6퍼센트가 외국계지만, 영국은 8퍼센트, 프랑스는 11퍼센트에 달한다. (121 페이지)

나는 미국인들과 일하며 가끔 점심시간에 백인 동료들과 이민자 문제를 이야기하곤 했었다. 그들은 하나같이 이민자들이 세금은 적게 내며 온갖 혜택을 누린다고 불평하곤 했었다. 그럴 때마다 나는 그들에게 그럼 누가 이 많은 잔디들을 깎고, 화장실을 청소하며, 뜨거운 태양 아래 몸을 구부려 딸기를 딸 것이냐고 묻곤 했다. 빌 브라이슨도 같은 맥락의 이야기를 하고 있다.

그의 아내는 정원 가꾸기를 좋아한다. 영국의 자연은 비옥하고 쾌적해, 나라 전체가 정원과 다름이 없다. 미국의 자연은 황야에 가까워 다루기가 훨씬 어렵다. 미국의 정원은 대부분이 잔디밭이고, 미국인들은 평생을 잔디 위의 낙엽을 치우며 보낸다. (요즘은 멕시코 이민자들이 하지만) (135 페이지)

나는 이 부분을 읽으며 아내를 생각했다. 아내는 텃밭을 만들며 늘 고랑을 판다. 여름에 비가 많이 오는 한국의 밭고랑은 배수로 역할을 한다. 한국에서는 고랑보다 높은 위치에 작물을 심는다. 그래야 비가 오면 빗물이 고랑으로 흘러내려 작물이 물에 잠기지 않는다.

여름 내 한 방울도 비가 내리지 않는 남가주에서는 텃밭에 배수로가 필요 없다. 하지만 아내는 어려서 본 대로 고랑을 파고 작물을 고랑 옆 높은 곳에 심는다. 밭에 물을 주면 물은 낮은 곳으로 흘러 고랑을 적신다. 아내는 다시 작물 주변을 동그랗게 파서 물이 고이게 한다. 봄이면 나는 모종이나 씨앗을 심는 아내에게 고랑에 심으라고 잔소리를 하지만 소용없다.

미국에서는 자녀가 대학에 진학해서 집을 떠나는 것이 독립의 시작이다. 그래서 대학에 입학한 자녀를 학교에 데려다주는 것을 마치 딸을 시집보내듯 아쉬워하고 슬퍼한다. 빌과 그의 아내도 큰 아들을 대학에 데려다주고 돌아와 허전함에 눈물지었다. (148 페이지)

나와 친하게 지내는 성당 교우도 얼마 전 딸아이를 북가주에 있는 대학교에 데려다주고 돌아와 쓸쓸해하고 있다. 요즘 대도시에서는 주거비가 비싸 대학을 졸업한 후, 부모의 집으로 다시 들어가는 젊은이들이 늘어간다는 통계도 있긴 하다.

미국의 최대 명절은 단연 추수감사절이다. 평소 미국인들은 매우 소박하게 먹는다. 피크닉이나 캠핑을 가서도 흔히들 샌드위치를 만들어 먹거나, 핫도그나 햄버거 정도로 끼니를 때운다. 하지만 추수감사절은 예외다. 터키와 햄을 굽고, 함께 먹을 감자, 단호박이나 고구마, 옥수수, 크랜베리 소스, 야채 등을 준비하고 디저트로는 서너 가지 다른 파이를 준비한다. (163 페이지)

큰 집을 가진 가정에 모이게 되며, 다들 한두 가지씩 음식을 만들어 가서 나누어 먹는다. 일가친척은 물론 이웃이나 직장동료를 초대하기도 한다. 미국에서 이틀 연휴로 노는 유일한 명절이기도 하다. 추수감사절 다음날이 그 유명한 ‘블랙 프라이데이’다.

“1930년대 초, 뉴저지 주에 사는 리처드 홀링세드라는 사람이 자기 차 지붕 위에 영사기를 올려놓고 차 앞좌석에 올라앉아서는 지붕 위의 영사기가 차고 문에 비추는 영상을 구경하였다” (213 페이지)

자동차 극장인 드라이브 인 극장의 시작이다. 내가 미국에 이민 온 80년대 초만 해도 드라이브인 극장이 여러 곳에 있었다. 해가 지면 시작해서 보통 두 편의 영화를 상영했다. 쇠기둥 옆에 차를 세우고 스피커를 창문에 걸어 소리를 듣다가, 얼마 후에는 발전하여 라디오에 주파수를 맞추어 소리를 듣게 되었다. 그 후 차츰 드라이브 인 극장의 인기가 떨어지기 시작하더니, 하나둘씩 줄어들어 완전히 사라져 버렸다. 지난해 펜데믹 기간에 잠시 이곳저곳 큰 주차장에 생겨나기도 했었다. 빌과 그의 아내도 어린 자녀들을 데리고 이런 극장에 갔다가 좌충우돌하는 일을 겪었다.

미국과 미국인을 이해하는데 도움이 되는 미국인이 쓴 미국 이야기다.

'책 이야기' 카테고리의 다른 글

| A Slow Fire Burning (0) | 2021.10.28 |

|---|---|

| 휴가지에서 만나는 사람들 (0) | 2021.10.07 |

| 눈뜬 자들의 도시 (0) | 2021.09.22 |

| 빌리 서머스 (Billy Summers) (0) | 2021.09.15 |

| 불타는 말리부 (0) | 2021.09.01 |